“体のアルカライズ”って知っていますか?

健康志向が高まる中、

「体をアルカリ性に保つことで病気を防ぎ、エネルギッシュに生きられる」

といった考え方が注目されています。

しかし、実はこの「アルカライズ」、一部に誤解も含まれています。

本記事では、アルカライズの意味と背景、

そして日常生活で無理なく取り入れる方法について、分かりやすく紹介します。

目次

アルカライズとは?

「体のアルカリ化」とは、ざっくり言えば

食生活などを通じて体内のpHバランスを酸性からアルカリ性寄りに整えること

を意味します。

私たちの体は、

食べたものを消化・吸収する過程で酸性またはアルカリ性の“残留物”を作り出します。

これに基づいて、

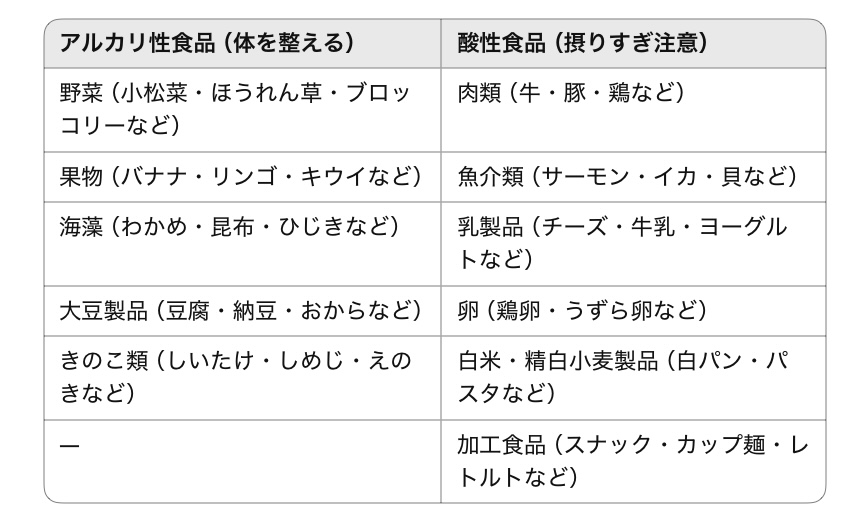

食品は「酸性食品」「アルカリ性食品」に分類されることがあります。

たとえば:

- 酸性食品:肉、魚、乳製品、卵、白米、加工食品など

- アルカリ性食品:野菜、果物、海藻、大豆製品、きのこ類など

なぜ注目されているのか?

アルカライズが注目される理由は、現代人の食生活にあります。

加工食品や肉類に偏った食事は、体を“酸性体質”に傾けると言われていて

「酸性体質」は、以下のような不調の原因になると考えられています:

- 慢性的な疲労

- 炎症や肌荒れ

- 免疫力の低下

- 老化の加速

一方で、アルカリ性食品中心の食事は、

体に優しく、デトックスや代謝促進、さらには精神的な安定にも寄与すると考えられています。

科学的な視点から見ると?

ここで注意したいのが、医学的な事実です。

私たちの血液や体液のpHは厳密にコントロールされていて、

食事によって血液のpHが大きく変動することはありません。

つまり、「アルカリ性の野菜を食べたから血液がアルカリ性になる」

といった単純な話ではないのです。

ただし、それでも「アルカライズ的な食生活」が健康に良いのは事実。

野菜や果物に含まれる抗酸化物質・ビタミン・ミネラル・食物繊維などが、

間接的に体の代謝や免疫を助けてくれるからです。

実生活での取り入れ方

では、「アルカライズ」をどう生活に取り入れればいいのでしょうか?

以下に、簡単で続けやすい方法をいくつか紹介します。

毎食に“緑”を添える

ほうれん草、小松菜、ブロッコリー、ケールなどの

緑黄色野菜は、アルカリ性食品の代表格。

お味噌汁に葉物野菜を加えるだけでもOKです。

フルーツは朝or間食に

バナナ、りんご、キウイ、アボカドなどはアルカリ性食品。

朝食や間食で取り入れると、消化の負担も少なくおすすめです。

加工食品を「少しだけ」控える

コンビニ食、ジャンクフード、清涼飲料水などは強い酸性食品です。

「完全にやめる」のではなく、「週に1回だけ」など

ルールを緩く決めて減らしていくのが現実的です。

白米よりも雑穀や玄米

白米は酸性食品。

これを玄米や雑穀米に変えることで、

ミネラルや食物繊維も同時に摂れる“アルカライズ・コンボ”になります。

水をしっかり飲む(できれば常温)

体内の代謝や排出をサポートするうえで、水分は重要です。

レモン水や梅干し入りの白湯なども、アルカリ化に役立つと言われます。

気にしすぎない

“アルカリ性か酸性か”にとらわれすぎると、逆にストレスが溜まります。

大切なのは偏らず、楽しんで食べることです。

運動も“ゆるくアルカライズ”を助けてくれる

食事だけでなく、

適度な運動も体のアルカリ化をサポートしてくれると言われています。

たとえば、ウォーキングやヨガなどの軽い運動は、

呼吸や血流を促して体内の酸性老廃物の排出を助ける働きがあります。

また、運動によってストレスが緩和されることで、

ホルモンバランスや体内環境の安定にもつながるのです。

ただし、無理な運動は逆効果になることもあるので、

あくまで「心地よく動く」ことを意識するのがポイントです。

おわりに

「アルカライズ」は、決して特別なことではありません。

体に優しい食事を意識すること、自然な素材を選ぶこと、

それが結果として「体の声に素直に生きる」ことにつながります。

科学的根拠も踏まえながら、

自分の体と向き合い、無理なく整える

そんな“日常の調律”としてのアルカライズを、

ぜひ生活の中に取り入れてみてください。

コメント